ICM InvestmentBank: Chinas Abwrackprämien und die chinesische Konjunktur

China ist für Investoren wieder einen Blick wert, sagt Norbert Hagen, Vorstandssprecher der ICM Investmentbank. Aufgrund des diesjährigen chinesischen Abwrackprämien-Programms hält er vor allem Konsumgüter-Aktien für aussichtsreich.

17.05.2024 | 08:57 Uhr

In

China gibt es einmal wieder ein sogenanntes „Cash for

cluncers“-Programm,

also Abwrackprämien. Gefördert werden Konsumgüter, wie Haushaltsgeräte

und Autos. Sowohl die Zentralregierung in Peking als auch lokale

Behörden unterstützen den Austausch von Alt gegen Neu durch

Steuererleichterungen, direkte Subventionen und die gezielte

Kreditvergabe durch Banken. Die Details zur Finanzierung und zur

Unterstützung selbst sind allerdings bislang noch nicht bekannt.

Ein solches Abwrackprämien-Programm ist in China alles andere als neu. In der Vergangenheit gab es fast jedes Jahr entsprechende Subventionen beim Kauf neuer Haushaltsgeräte und Autos. Eine Ausnahme bildete nur das Jahr 2021, als sich die Wirtschaft von der Corona-Pandemie zwischenzeitlich spürbar erholte. Wie stark diese Programme gewirkt haben oder wirken, ist schwer zu beurteilen, da der Umfang der Unterstützungsmaßnahmen traditionell nicht quantifiziert wird. Allerdings könnte Peking in diesem Jahr mehr Geld bereitstellen als in den Vorjahren, da sich der private Konsum und die Investitionen nur schwach entwickeln.

Im ersten Quartal stiegen die Einzelhandelsumsätze mit 3,1 Prozent weniger als erwartet. Gleichzeitig lahmen die Exporte aufgrund der mauen Entwicklung der Weltwirtschaft, die laut IWF-Prognose in diesem Jahr nur um 3,1 Prozent wachsen soll. In den ersten drei Monaten sanken die Ausfuhren laut des chinesischen Statistikamtes in Dollar gerechnet im Jahresvergleich um 7,5 Prozent. Vor diesem Hintergrund sind höhere Kaufanreize für Haushaltsgeräte und Autos zu erwarten, um die Binnennachfrage anzukurbeln.

Effekte wenig transparent

In den zurückliegenden Jahren haben Abwrackprämien-Programme immer wieder den Absatz von Konsumgütern unterstützt. Trotzdem kam es auch immer wieder zu Rückgängen. Da Peking zu den Programmen keine Statistiken veröffentlicht, bleibt nichts übrig, als den jeweiligen Umfang von den Ankündigungen abzuleiten.

Im vergangenen Jahr gab es insgesamt fünf öffentliche Statements, 2022 waren es drei und im robusten Jahr 2021 gab es nur eine Erklärung. Während die inländische Autonachfrage 2022 um 1,9 Prozent schrumpfte, stieg sie 2023 um immerhin sechs Prozent. Vor allem bei Klimaanlagen, Kühl- und Gefrierschränken, Fernsehgeräten und Waschmaschinen waren vor allem 2022, teilweise aber auch 2023 deutlich stärkere Nachfrageeffekte zu beobachten.

Klare Ziele gesetzt

Auch wenn das finanzielle Volumen wie üblich im Dunkeln bleibt, hat Peking dieses Mal im Gegensatz zur Vergangenheit klare Ziele formuliert. So sollen bis 2027 doppelt so viele Autos verschrottet werden wie im vergangenen Jahr. Dies bedeutet, dass 2024 rund 1,7 Millionen mehr Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden als im Vorjahr. 2023 kamen circa 7,6 Millionen Autos auf den Schrottplatz.

Das Volumen der verschrotteten Haushaltsgeräte soll bis 2027 um insgesamt 30 Prozent zunehmen, woraus sich bis dahin eine jährliche Wachstumsrate von rund sieben Prozent ableiten lässt.

Außerdem hat die Zentralregierung in den vergangenen Jahren Provinzen und Städte mit starker Finanzkraft aufgefordert, lokale Subventionen für die Rücknahme von alten Autos und Haushaltsgeräten zu zahlen. In diesem Jahr wird die geografische Abdeckung wahrscheinlich breiter ausfallen.

Zwei Ankündigungen bereits im Februar und im März lassen darauf schließen, dass 2024 das Abwrackprämien-Programm der Zentralregierung größer als in den Vorjahren ausfallen wird. Allerdings leiden die lokalen Regierungen unter sinkenden Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und hohen Schulden., was ihren Spielraum bei Subventionen einengt.

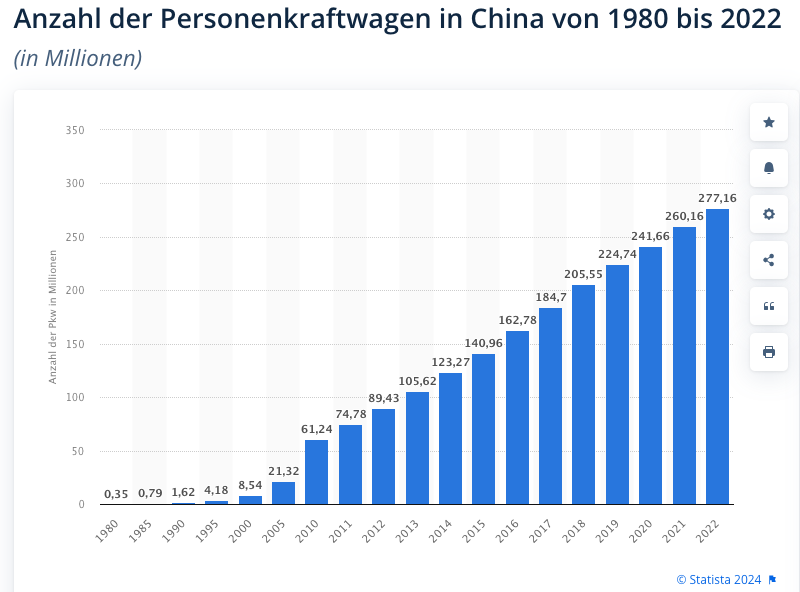

Weiter steigende Autonachfrage

Unterm Strich ist dieses Jahr bei den Neuzulassungen von Fahrzeugen ein Plus von drei bis vier Prozent zu erwarten. Neben den Subventionen sorgen sinkende Preise, Rabatte und Lockerungen bei den Autokrediten für seine steigende Nachfrage. Eine deutliche Belebung dürfte es vor allem bei sogenannten NEVs geben, also schwerpunktmäßig bei Elektroautos und Plug-in-Hybriden. Diese profitieren zusätzlich von steigenden Reichweiten, einem größeren Modellangebot und einem verbesserten Ladenetz. Ein Wachstum von drei bis vier Prozent ist nicht schlecht, liegt aber unter dem Wert von 2023.

Beim Absatz von Haushaltsgeräten ist ebenfalls mit Wachstum zu rechnen. Allerdings ist hier der chinesische Absatzmarkt stärker gesättigt als bei Autos, da mehr Menschen bereits Fernseher, Kühlschränke und Co. besitzen. Nach einem Absatzplus von fünf Prozent im vergangenen Jahr ist hier nur noch mit einem Wachstum von zwei bis drei Prozent zu rechnen.

Aufgrund der immer noch ganz guten Wachstumsaussichten bei den langlebigen Konsumgütern dürften die entsprechenden Aktien an den Börsen in Shanghai und Shenzhen in den kommenden Monaten besser abschneiden als der breite Markt.

Im

Mischfonds Leonardo UI, der u.a. das Analysemodell der kanadischen BCA

Research nutzt, geht das Management flexibel

vor. So hatte man bis vor Kurzem einen Portfolioanteil von 2,5% im

Hongkonger Hang Seng Index investiert, diese Position aber bei einem

Indexstand von 18.450 vor einigen Tagen glattgestellt.

Bei einem Rücksetzer auf den überraschend starken Anstieg von 19% seit

Jahresanfang überlegt man aber einen Neueinstieg mit einem sogar höheren

Anteil.

Fonds: Leonardo

UI * ISIN DE000A0MYG12

Gesellschaft: ICM Investmentbank AG

Jetzt weiterlesen

Dieser Inhalt ist für professionelle Anleger bestimmt. Mit Klick auf "Weiter" bestätigen Sie, dass Sie ein professioneller Anleger sind und stimmen unserer Datenschutzerklärung zu.

Weiter

Diesen Beitrag teilen: